Vibe Coding(バイブコーディング):AI主導のプログラミングとビジネスへの影響

AIお任せ開発の功罪と今後の予想を考察する

Vibe Coding(バイブコーディング)とは、人間が意図を伝えるとAIがコードを自動生成してくれ、それを駆使してアプリなどの構築を行う新しい開発手法です。

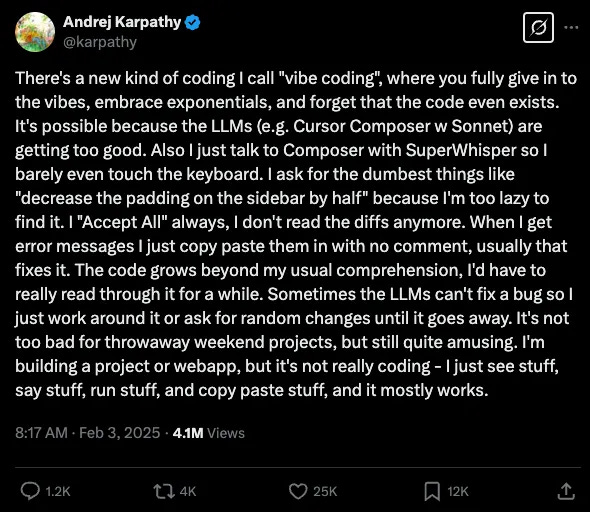

元OpenAIの研究者であるAndrej Karpathy氏が2025年2月に提唱したのが「Vibe Coding」というコンセプトです。

彼は実際に自分のプロジェクト開発でこの手法を試し、ほとんどキーボードに触れず音声や自然文でAIに指示を出し、1時間ほどでアプリを構築してみせたといいます。

これによりソフトウェア開発のスピードが飛躍的に向上し、これまでプログラミングが難しかった人でも直感的にアプリケーション開発が可能になるため、いま革命的な変化が起きているのは間違いありません。

しかし、コード品質やセキュリティの管理、新旧エンジニアの役割再定義といった課題も生まれており、この潮流に適応できるかが開発者だけでなく、ビジネスパーソンにおいても競争力を左右する可能性があります。

今回は、このVibe Codingの概念と背景、そしてテクノロジー業界への影響を投資家・ビジネスパーソン向けに分析します。

Vibe Coding(バイブコーディング):AI主導のプログラミングとビジネスへの影響

Vibe Codingが生まれた背景

このニュースレターの読者であれば、御存知の通りLLMによる生成AIの進化のスピードは極めて早いです。

実際、GoogleのCEOであるSundar Pichai氏は2024年末の時点で「Googleにおける新規コードの約25%がAIによって生成され、人間がレビューして受け入れている」と述べているそうです。

冒頭にも触れたKarpathy氏が2025年2月に提唱した際に、実際に彼はAI(Cursor Composer+Sonnetモデル)に対して「サイドバーの余白を半分にして」などと話しかけ、AIが即座にコードを修正するという一連の流れを披露して、Xで400万ビューの注目を浴びました。

結果として「見て、指示して、実行し、コピー&ペーストするだけで大抵うまくいく」という彼のコメントは大きな反響を呼び、従来の常識にとらわれない“お任せ開発”の可能性が広く知られるところとな。

この勢いは、先日のニュースレターでCursorがARR150億ドルを達成したことからも強まっているように思います。

Vibe Codingがもたらす影響

まず、生産性の面では繰り返し作業や定型的なコーディングをAIが肩代わりしてくれるため、開発者は高度なロジック設計やユーザー体験の向上など創造的な作業に集中できるというのが大きいと思います。

実際、AIコーディング支援ツールを使った開発者は、使わない場合と比べてコーディング速度が平均30%向上し、バグ発生も25%減ったという調査結果もあるみたいです。

15 Best AI-Powered Coding Assistants for Developers in 2025

例えば、ある開発者はデータベース連携されたウェブアプリを一行もコードを書くことなく完成させており、アイデアから実装までのリードタイムが劇的に短縮されるようになったのは間違いありません。

企業の導入ハードル

一方、Vibe Codingの導入にあたって企業が直面する課題も無視できないと思います。

生産性の向上は明らかのようですが、コードの品質やブラックボックス化による問題発生時の対応が複雑化してしまうなどが考えられます。

開発者側も「自分で書いたコードではないから…」とAI生成コードを深く点検しないことが増えれば、結果として不備を見逃すケースが頻発し、かえって生産性が落ちることも懸念です。

セキュリティやコンプラの面でいうと、生成コード中に知らず知らずのうちにライセンス違反のコード断片が混入したり、古いバージョンの脆弱な実装が再現されたりする恐れがある点はクリアする必要があるでしょう。個人的にもCursorを使用していると、古いバージョンで書いたりして動かないことがあります。

モデルの性能があがるにつれて、ハルシネーションや著作権不備のようなものはなくなる可能性が高いと思いますが、確実性を求める企業活動とは相性が現実的には悪いと言わざるを得ないと思います。

Vibe Codingがもたらすビジネスへの影響

例えばPdMやデザイン畑の人が「こんな機能の簡易アプリが欲しい」と思ったとき、AIに仕様を伝えるだけで試作品を手にできるかもしれません。

事実、LovableやBoltといった新興プラットフォームはプログラミング未経験者でもチャット対話だけでWebアプリやモバイルアプリを構築できるサービスを打ち出しており、データベース接続や認証機能までも自動で組み込めるとされています。

では、プロフェッショナルなエンジニアの役割は今後どうなるのでしょうか。

単純にコードを書く職人(コーダー)というより、ビジョンを描きシステム全体を設計する“アーキテクト”や“プロデューサー”としての役割が重視されかも知れません。

先述のようにAIを使いこなすスキルも必要ですが、それ以上に「どんな問題を解決すべきか」「どのようなサービスがユーザーに価値を提供するか」といった本質的な企画力・設計力がエンジニアの真価となっていき、PdMや起業家との境界も曖昧になっていく可能性はあります。

ビジネスモデルの変化

まず、MVP開発が劇的に容易になることでスタートアップの誕生数が増え、大小問わず多数のプレイヤーが乱立する可能性があります。

アイデア勝負の世界では「とりあえず作って試す」コストが下がるため、ユニークなサービスが次々と生まれる一方で、成功するための競争はこれまで以上に激しくなると思います。

また、開発コスト構造の変化もビジネスモデルに影響します。AIにより少人数で開発できるということは、人件費などの初期投資を抑えて事業を開始できることを意味します。

極端に言えば、「開発者ゼロでも起業できる」未来さえ見据えられると思います。

そう考えると、Vibe Coding普及後はコーディング能力よりも「優れたユーザー体験の設計」や「独自データ/アルゴリズムによる付加価値」といった部分に競争軸が移ると思います。

今後の投資家・企業が注目すべき領域は

既に前のニュースレターでも触れた通り、CursorのようなAIコーディングツール、上で触れたLovableやBolt、あとはRplitなどは今後も伸びて評価額も高くなると思います。

ただし、中期的には競争優位性と参入障壁を作ることがむずかしそうなビジネスのため、先行者優位をどこまで深く取り、ネットワーク効果をもたらすことができるかが生き残りのポイントだと思います。

企業目線では、人材教育の分野で開発職以外でのAIコーディングも当たり前になると思います。そういったビジネスを企業向けに展開する余地は短期的には需要を捉えられるのではないか、という仮説を持っています。

おそらく2025年上半期にはDeNAなどを中心に、AIにベットする企業からニーズを引き出せると気がします。

DeNA南場智子が語る「AI時代の会社経営と成長戦略」全文書き起こし

まとめ:

Vibe Codingはソフトウェア開発の在り方を根本から変えつつあり、その波及効果は開発現場に留まらずビジネスモデルや人材市場にまで及びます。

「コードを書く」行為自体が省力化される世界で何が生まれるのか。その答えはこれから来年くらいに明らかになっていくと思います。

革新的なプロダクトがこれまで以上のスピードで生まれ、市場競争が加速する中、最終的な勝者はこのVibe Coding時代においてもうまく“人間の強み”を活かした者たちであることは間違いないと思います。

今回は以上です。

では、また👋

Lawrence

ビデオポッドキャストを開始しました。週末に収録、月曜日配信というスケジュールで回していく予定です。今週のビデオポッドキャストでは、以下のニュースを取り上げる予定です。

GoogleのCo-Scientistがやばい

Sakana AI の物議

Amazon AlexaにAIが搭載される

a16zのAIスタートアップ100

OpenAI が月額300万円のAIエージェントを計画している件

などなどを解説します。よろしければ、以下の記事からチャンネル登録よろしくお願いします🎧