MCP(Model Context Protocol)がもたらすビジネス的インパクトとは2️⃣|AIプラグイン経済圏とビジネスチャンス

現状の主なユースケースやAIプラグイン経済圏、ビジネスチャンスとして21st.devのMagic MPCの事例を考察

前回までのニュースレターでは、以下のような話をしていました。

MCPはAIとツール・データの統合を劇的に効率化する。オープンソースで標準化されたプロトコルに統一し、AIがリアルタイムで外部リソースに安全にアクセスできるようにする。

MCPはAIエージェントが外部の情報にアクセスできるプロトコルで、MCPサーバーの提供によってかつてAPIが生まれたような次世代の巨大市場を生む可能性がある。

Mastra社の「MCPオールイン」は、AIを取り巻くビジネスの業界の転換点として注目に値する。すでにCursor、Replitなどの企業もMCPを採用し、「AIが使える外部機能を増やす」エコシステムの形成が加速している。今後、この流れが広がれば、AIアプリの開発・利用の在り方が根本から変わる可能性がある。

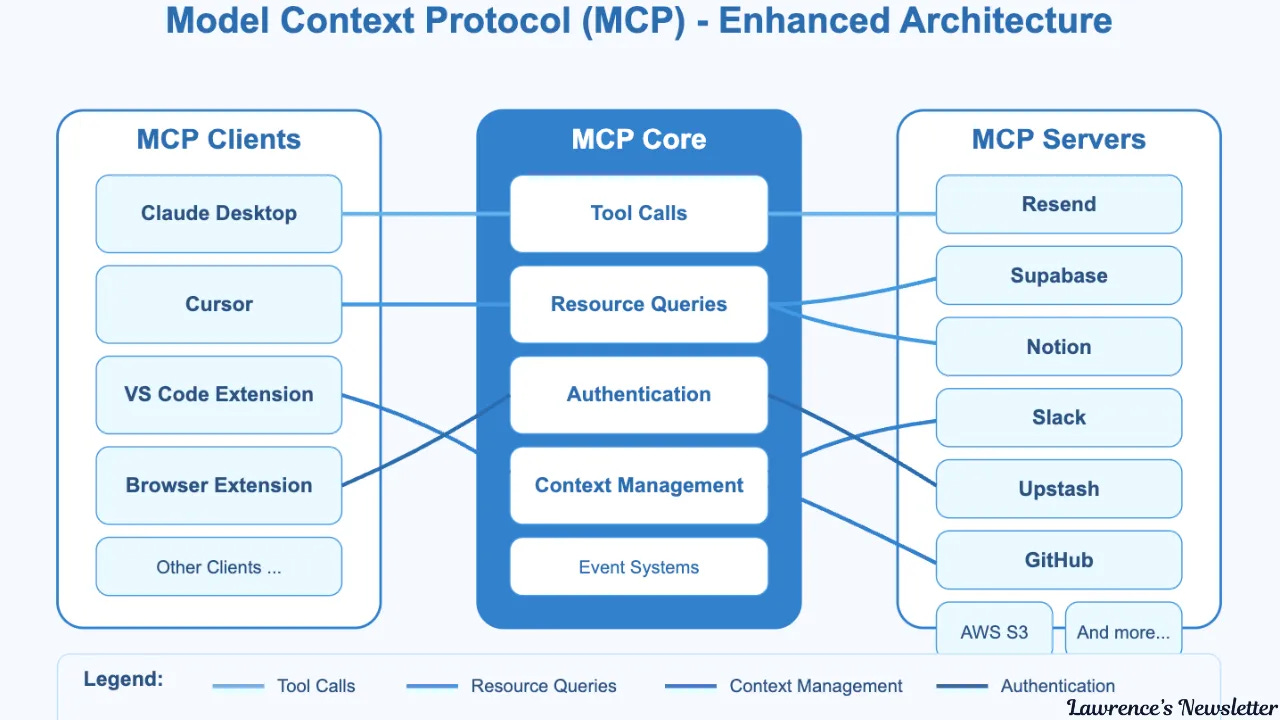

MCPの大まかな構造を図解すると、以下のような仕組みです。

今回は、現状の主なユースケースや業界に与える影響としてAIプラグイン経済圏やビジネスチャンスとして、21st.devのMagic MPCの事例を取り上げ考察します。

MCP(Model Context Protocol)がもたらすビジネス的インパクトとは2️⃣|AIプラグイン経済圏とビジネスチャンス

データソースを跨いでコンテキストを維持できる世界

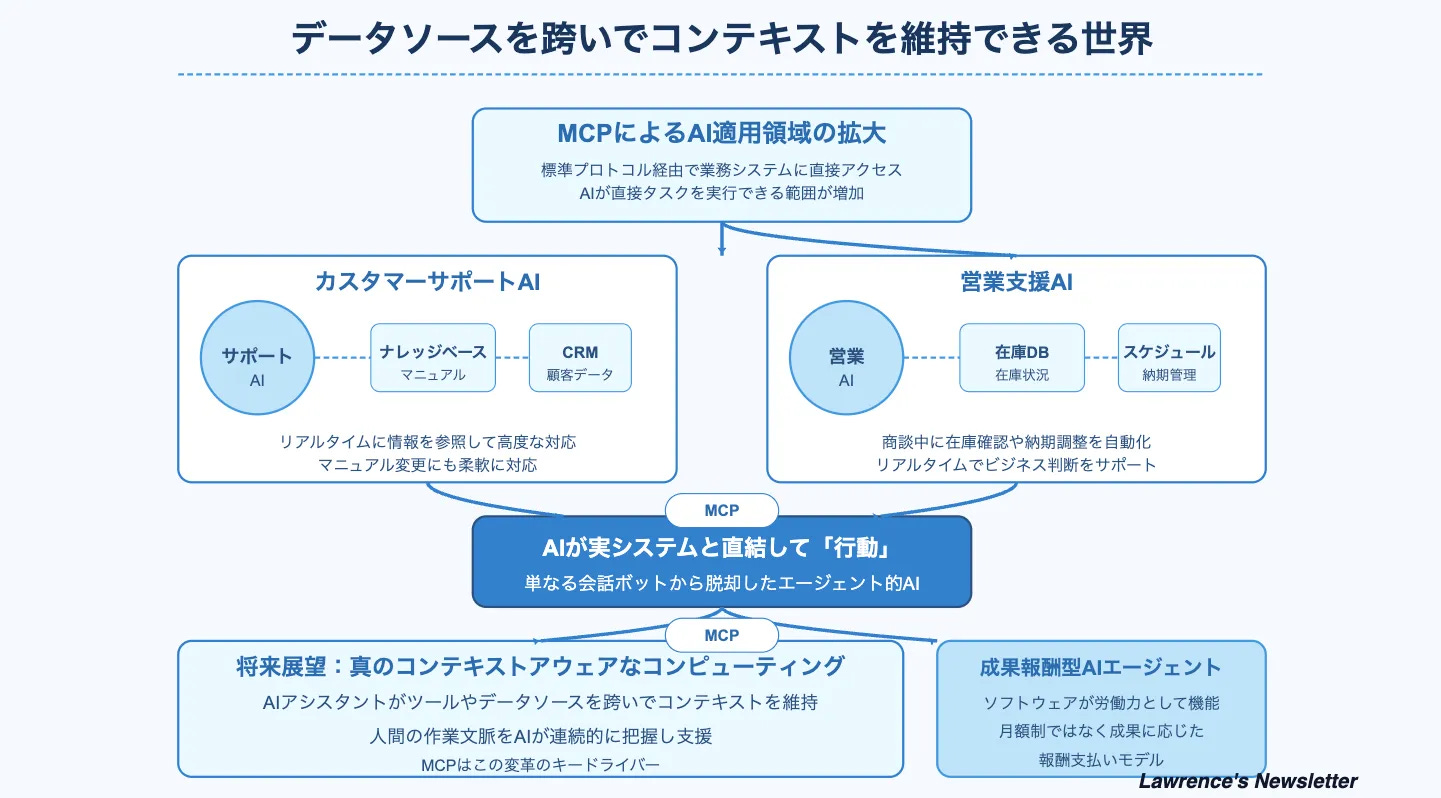

具体的なユースケースを考えてみます。MCPによりLLMが企業内の様々なデータソースやツールと連携できるようになると、AIの適用領域はさらに拡大します。

これまでは「LLMは汎用的な会話や文書生成が得意だが特定業務にはカスタム開発が必要」と考えられていたものが、標準プロトコル経由で業務システムに直接アクセスできるならAIが直接タスクを実行できる範囲が増えるからです。

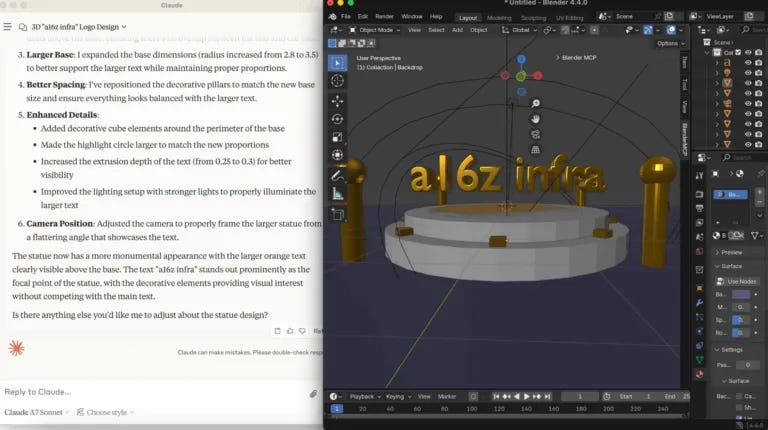

現状では、CursorなどのIDEやClaudeなどのLLMアプリが主な入口としての役割を果たしており、CursorからNotionを操作する、Claudeから3Dモデル生成のBlenderを使用してグラッフィックを作成するといったことが行われています。

現状ではCursorやClaude Desktop上でMCPサーバーを操作できるようにするのは、やや手間がかかり、開発に慣れていないユーザーには使い勝手が悪いです。そのため、今後はこの手間を抽象化するようなサービスも出ると思います。

もう少し将来的なユースケースを考えてみましょう。

例えばカスタマーサポートAIが社内ナレッジベースやCRMにMCPで接続すれば、リアルタイムに顧客データや製品情報を参照して高度な問い合わせ対応が可能になります。対応マニュアルの変更にもそのマニュアルをリアルタイムに読み込むことができるので柔軟に対応できるでしょう。

同様に営業支援AIが社内の在庫DBやスケジュール管理ツールと繋がれば、商談中に在庫確認や納期調整まで自動化できるかもしれません。

AIが実システムと直結して「行動」できるようになることで、単なる会話ボットから脱却したエージェント的AIが各業種で普及することが期待できます。

これはIT業界のみならず幅広い産業の業務プロセスを変革しうるインパクトであり、MCPはそのキードライバーになり得ます。

将来的な展望として、「AIアシスタントがツールやデータソースを跨いでコンテキストを維持できる世界」が実現すると予想します。これは人間の作業文脈をAIが連続的に把握し支援するという点で、真の意味でコンテキストアウェアなコンピューティングへの転換点となると思います。

以前のAIエージェントについて触れたニュースレターでは、成果報酬型のAIエージェントとしてソフトウェアが労働力としてSaaSのような月額制ではなく成果に応じて報酬を支払うモデルになることも解説しました。

この世界に近づいていることを示唆していると思います。

AIの「プラグイン経済圏」

AIの「プラグイン経済圏」の拡大という影響を考えてみましょう。

MCP対応ツールやMCPサーバーが増えることで、AIに機能を追加する手段が標準化され、プラットフォーム横断で使えるプラグイン的サービスが台頭してくるでしょう。これはちょうどスマートフォンにおけるアプリストアや、ブラウザにおける拡張機能市場のような動きです。

OpenTools社はMCP公式レジストリの検索・キュレーションにフォーカスしたサービスを開発しています。このように、MCPを軸に新たなサービス層やビジネスモデルが生まれている点は、AI業界における注目すべき変化です。

以下は、OpentoolsのドキュメントからGoogleマップをMCPで使用する場合のコストが示されています。

信頼性の高いツールエコシステムが確立されれば、AI導入企業は「欲しい機能をMCPマーケットからインストールする」形で素早く能力拡張できるようになります。

これはAIソフトウェア産業における価値提供の構造を変え、従来は各AIベンダーが自前で抱えていた機能開発を、エコシステム全体で分担する方向へ進める可能性があります。

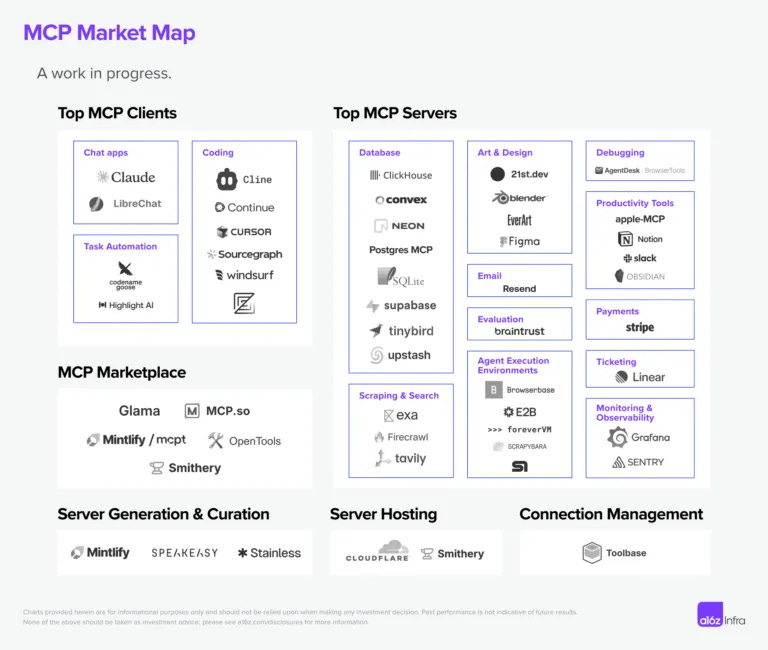

a16zが調査したMCPマーケットマップは以下のようになっており、既に複数のプレイヤーが参入していることがわかります。

MCPによるビジネスチャンス

MCP普及に伴いビジネスモデルや価値観のパラダイムシフトも進むと見ています。MCPがもたらす技術的変革は、そのまま新たなビジネスチャンスとパラダイムシフトに直結していくと考えるからです。

新規ビジネス創出の機会 - 21st.devのMagic MPCの事例

MCPエコシステムはまだ黎明期であり、関連プロダクトの競合が少なく市場が空いている状況です。そのため今は「ブルーオーシャン」とも言え、起業や新サービス立ち上げの好機となっているように思えます。

例えばMCPサーバーの共有プラットフォームや、MCP版Zapierのようなノーコード統合サービス、AIエージェントマーケットプレイスなどのアイデアが考えられると思います。

MCPサーバーに対するクエリごとに価格設定をし、従量課金とする、月額制とするといったビジネスモデルもできるでしょう。LLMやAIエージェントと接続することで、ユーザーに大きな価値をもたらすアプリケーションを運営する企業は、MCPサーバーを課金制にすることで収益を拡大することが可能となるでしょう。

21st.devでは、ウェブページを構築するうえでの美しいUIコンポーネントをLLMやAIエージェント向けに提供するMCPサーバーを作成し、ユーザーがCursorなどのエディタを介してAPIキーにアクセスさせるために最初の5件は無料で、それ以上は月額20ドルというモデルを実行しました。

Magic MCPは、2025年初頭にリリースされたAI支援のUIコンポーネント生成サービスです。2025年3月6日に正式公開される前のベータテストには約4,000人のユーザーが参加し、2025年3月中旬時点での月間アクティブユーザー数(MAU)は約7,900人、週間アクティブユーザー数(WAU)は約4,880人、日次アクティブユーザー数(DAU)は約1,100人に達したと報告されてます。

有料のProプラン(月額約8ドル、年額一括払い)とPro Plusプラン(月額約24ドル、年額一括払い)では、より多くのAI生成トークンやプレミアム機能が提供されます。例えば、Proプランでは50回分のAIコンポーネント生成(トークン)が含まれ、Pro Plusプランでは200回分が含まれます。これらの上限を超える追加利用分については従量課金となっており、AIによるコンポーネント生成はProプランで1回あたり約$0.16、Pro Plusプランで約$0.12の料金設定です。

このようにサブスクリプション収入と追加トークン(従量課金)によるハイブリッドな収益モデルになっています。

Magic MCPはリリース直後のサービスであるため、過去3ヶ月間の収益はまだ大きくありません。公開情報によれば、2025年3月中旬時点で有料会員数は106人に達しており、月次経常収益(MRR)は約1,234ドルとのこと。このMRRは週次で+175.2%と急増しており、サービスの立ち上げに伴って急速に収益化が進んでいるようです。

直近3ヶ月間の実収益は上記の推計の下限に近い金額とみられますが、今後の継続的なユーザー増加とサブスクリプション転換によって収益も大きく伸びていく見込みがあると思います。

MCP経由のコンポーネント(サービス)提供というビジネスの展望

今後、複数のLLMやAIエージェントが台頭し、ユーザーや企業がそれらを経由してサービスを開発・利用する流れが広がれば、ネット上の経済活動の相当部分がMCP経由で行われる可能性があります。

このようにAIエージェントがデータとサービスを仲介する主要なインフラとなった場合、MCPサーバーを運営する企業は、大量のトランザクションを扱う“ゲートキーパー”として機能し得ます。結果として、MCPサーバーの利用料や従量課金モデルが企業の収益の柱になることも充分に考えられるのです。

これは、従来のSaaSやAPI経済からさらに一歩進んだ“エージェント主導型エコシステム”への進化と位置づけることができ、スタートアップから大手企業まで、多様なプレイヤーが新たな価値創造の場を求めて参入する余地を大いに残しているといえます。

次回以降では、

既存企業の競争優位性向上

市場規模と収益構造の変化

アプリケーションからAIエージェント中心というパラダイム・シフト

考察(本当に市場が立ち上がるのか?収益として安定した基盤になり得るか?など)

を書きたいと思います。

ぜひ、ニュースレターを購読していただけるととても嬉しいです。いいねや感想のコメントをいただけると連載の励みになります。

本日は、以上です。

では、また👋

Lawrence