GPT-5はリリース目前、AIチップメーカーGroqのNVIDIA対抗の現実、Figmaの歴史的IPO

GPT-5の限界、Groqの挑戦、そしてFigmaの成功

こんにちは、Lawrenceです。

今週も一般的なニュース解説とは異なり、Lawrenceが個人的に「面白い」と感じたテクノロジーやビジネス関連の話題を独自の視点で選び、そのポイントを解説するスタイルでお送りします。

前回の記事は以下です。

それでは、今週の主要なAIニュースを詳しく見ていきましょう。

AI news in this week

OpenAIがGPT-5開発で直面した困難な道のり

Beehiivは次なる10億ドル規模のニュースレタースタートアップとなるのか?

AIチップメーカーGroq、業績予想を大幅に下方修正 - NVIDIA対抗の現実

Figmaの歴史的IPO

1️⃣ OpenAIがGPT-5開発で直面した困難な道のり

OpenAIはGPT-5を8月中にリリースするとしていますが、その開発には多くの困難がありました。

サム・アルトマンは、GPT-5を使用した感想をXで投稿し、非常に優れたモデルだと評価しましたが、実際のところGPT-3→4ほどの顕著な性能向上は見られないのではないか、という声が出ています。

技術面では、Nvidia製チップ搭載サーバーの大幅増設やウェブ検索・コードリポジトリ取得機能の追加、強化学習(RL)の活用により、GPT-5はプログラミングや数学処理、複雑な指示実行で優れた性能を示したそうです。

しかし、2024年末に、処理時間と計算リソースを増やすことで性能が向上するという実験結果を発表しましたが、この成果をチャット対応モデル「o3」に移行した際、その大半が失われたと関係者が証言しているようです。

これは、推論モデルをチャット対応に変換すると性能低下が顕在化し、モデル簡素化が一因と分析されてます。

チャットベースのバージョンを作成する場合、本質的に天才的な能力を持つモデルを意図的に簡素化する必要があり、なぜなら、人間の言語でコミュニケーションを取らせるため、本来の言語能力を制限しなければならないからだそうです。

ChatGPTのReasoning中に意味不明な言語が混ざったりすることはこれが原因みたいです。サム・アルトマンは先に掲載したYouTubeで「GPT-5はこれまでのモデルが理解できなかった質問に対しても難なく回答でき、ほとんどすべての点で人間より賢い」と発言していますが、本当なのでしょうか?

Lawrenceメモ

今週Study機能をリリースしたOpenAI。GPT-5は、期待を寄せるものの性能の頭打ち感は否めません。

とはいえ、少しの性能向上でもいま一歩だったカスタマーサポートやエージェンティックコーディングがブレイクスルーする要因にもなり得るので予断はできないな、と思います。

2️⃣ Beehiivは次なる10億ドル規模のニュースレタースタートアップとなるのか?

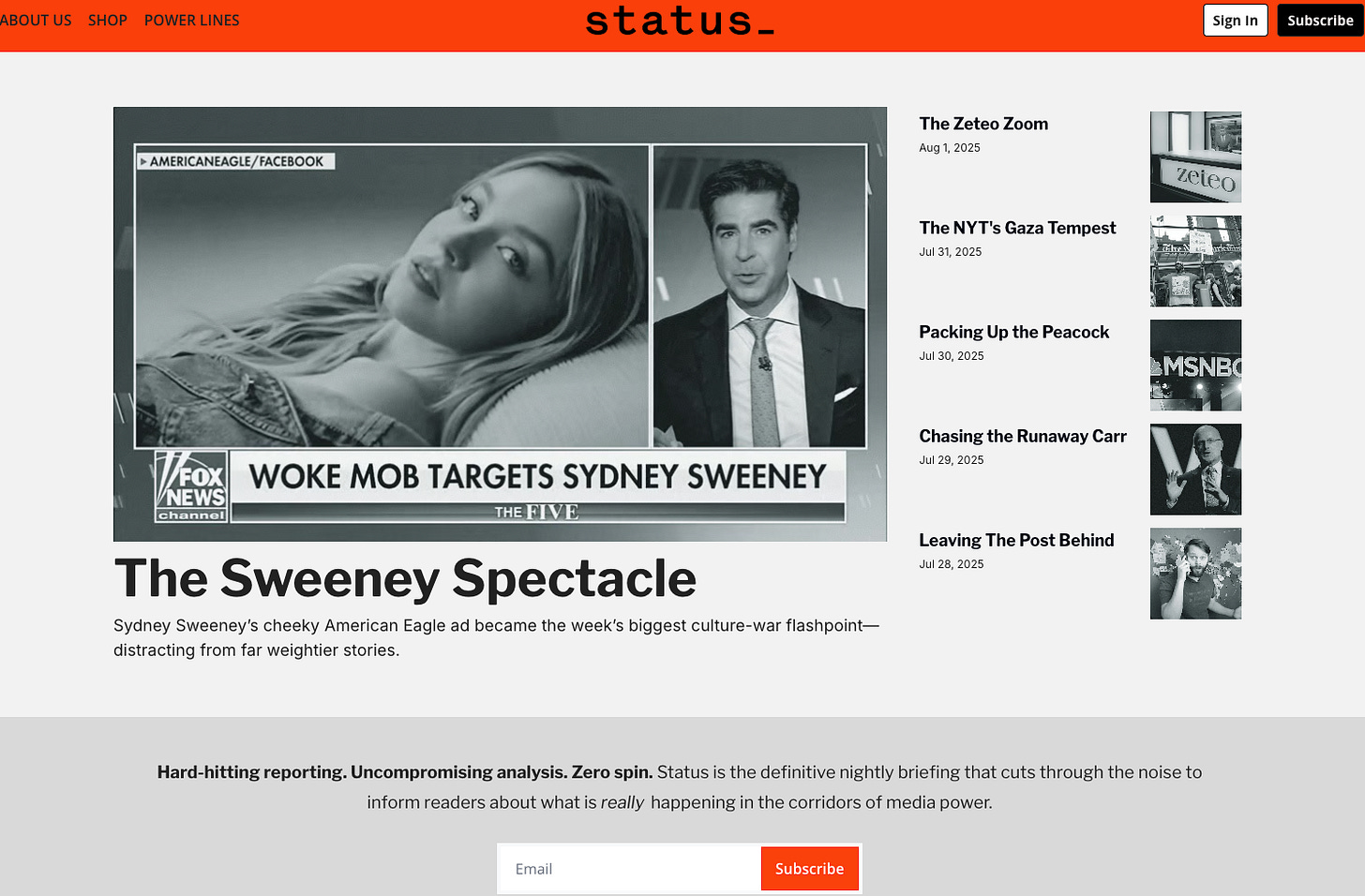

元CNNのオリバー・ダーシー氏が立ち上げたメディア業界専門ニュースレターStatusは、Beehiivをプラットフォームに選択したことが話題を呼び、Beehiivがニュースレタープラットフォームとして急成長している要因が興味深いです。

創刊されたStatusは、85,000人の購読者を獲得し、一部は月額14.95ドルを支払う有料会員とのことで、年間経常収益は100万ドル超が見込まれ、Beehiiv全体でもARR(年間経常収益)2,000万ドル、総収益3,000万ドル規模に達しているそうです。

執筆者はグループとなっており、WSJのジョアンナ・シュテルン氏やSubstack共同創業者のハミッシュ・マッケンジー氏もBeehiivでコラムを執筆し、話題を呼びました。

Substackが利用料の10%を徴収するのに対し、Beehiivは固定月額制(1,000人で月43ドル~10万人で404ドル)とし、「クリエイターに優しい」収益モデルを打ち出し、SubstackやGhostに比べて、CMS+ウェブサイト作成機能が一体化し、カスタムHTMLや外部埋め込みも自由。ブランド志向のジャーナリスト/企業のニーズにマッチしやすいのが成長の理由だと語られています。

ニュースレター市場は、成熟しているようですが、クリエイター・エコノミーの拡大とともにプラットフォームの利用料や広告収益、サブスクリプション収益の合計潜在市場(TAM)は1桁台後半の億ドルに達する可能性があるといわれます。

ただし、BeehiivはシリーズBで2250万ドル評価で、Beehiivが次の調達で10億ドル評価を獲得するには、ARRを少なくとも1億ドル、成長率も50%超を維持する必要があります。

Beehiivは十分に「次の10億ドルスタートアップ」候補ですが、その座を掴むには今後2~3年でARR1億ドル級、黒字化達成、大手メディアとの提携強化といった明確な成果が必要かと思います。

Lawrenceメモ

ぼくのような小規模なニュースレター配信者は、Substackの方が有利と思いますが、有料ニュースレターで規模拡大を狙うのであれば収益面ではBeehiivが有利という考えです。

Source:https://www.theinformation.com/articles/beehiiv-next-billion-dollar-newsletter-startup

3️⃣ AIチップメーカーGroq、業績予想を大幅に下方修正 - NVIDIA対抗の現実

AIチップ業界で注目を集めていたGroqが、投資家への発表直後に業績予想を大幅に下方修正したことが明らかになりました。

Groqは今年初め、2025年の売上高が20億ドルを超えると予測していましたが、その後この数字を5億ドルに下方修正しました。同社は高速処理と低価格という独自の組み合わせで急速に成長し、ブラックロックやタイガー・グローバル・マネジメントから10億ドル以上の資金調達を達成しています。

しかし、NVIDIAに対抗しようとする新興企業に共通する課題に直面しています。NVIDIAは第1四半期だけでデータセンター事業の売上高391億ドルを記録し、前年同期比73%の大幅増を達成しています。

Groqの技術的制約として、同社のチップはゼロから新しいAIモデルをトレーニングする用途には適さず、既存モデルの高速実行に特化した設計となっています。また、クラウドサービスは現在赤字運営(売上高4,000万ドルに対し費用6,400万ドル)の状況です。

一般に「安いほど遅い」「速いほど高い」というトレードオフが見られる中、約2秒の高速応答でありながら $0.65/1M トークンと、最上位プロバイダーの中でも最もバランス良くコストと速度を両立している点に優位性があるとされます。

サウジアラビアとの15億ドル規模の契約を締結したものの、データセンター容量不足が課題となっており、同社の広報担当者は「データセンターの容量不足により、一部の収益予測を2026年に延期した」と説明しています。

今後の展望として、サウジアラビアのAI企業ヒューメインとの提携、60億ドル評価での新規資金調達を検討しており、クラウドサービスは来年から黒字化予定となっています。

Lawrenceメモ

AIチップ業界では、NVIDIAの圧倒的な優位性が明確になってきました。Groqのような新興企業は、特定のニッチ市場で差別化を図る必要があります。

データセンター容量不足という課題は、AI業界全体のインフラストラクチャー問題を示唆しており、今後の投資判断に影響を与える可能性があります。

4️⃣ Figmaの歴史的IPO

Figmaの上場がまるでバブルのような熱狂ぶりを見せました。Figmaの株価は新規公開価格33ドルから250%急騰し、終値は115.50ドルに達しました。時価総額は約680億ドル、日本円にして10兆円近くに達しました。

現在は、122ドルで推移しています。

このIPOで、シリコンバレーの元Meta社およびGoogle社の幹部シェリル・サンドバーグ氏、元LinkedIn CEOのジェフ・ワイナー氏、そしてベンチャーキャピタルなどが巨額の利益をあたことが報じられています。

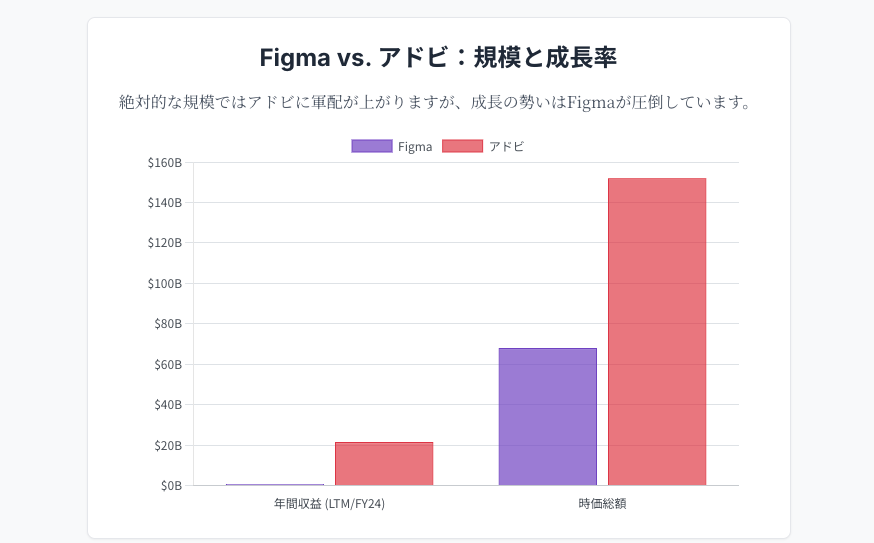

FigmaのIPOは、同社が200億ドルでAdobeに売却されることで合意してから約3年、その後この取引が破談になってから1年半後の出来事です。AdobeとFigmaの年間収益と時価総額の比較が以下になります。

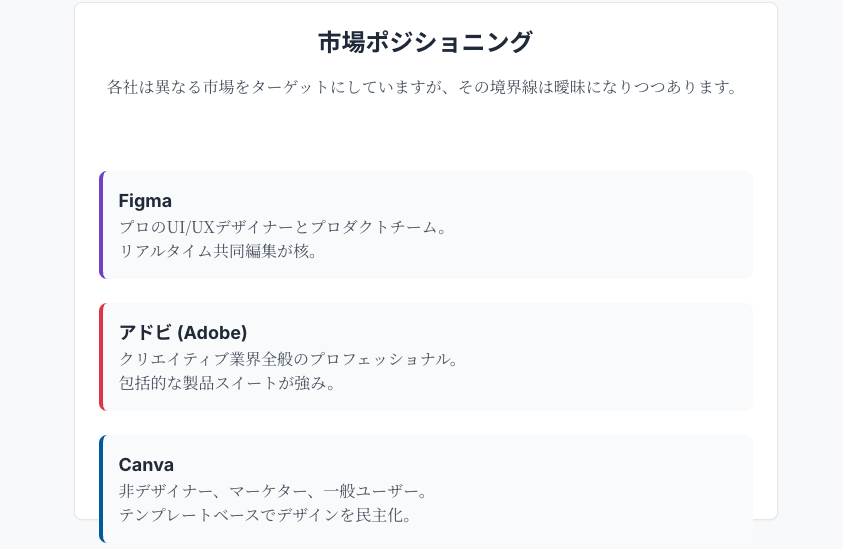

デザインソフトウェア市場では、Adobeが支配的な王者で、Figmaはそれに次ぐ位置にあり、Canvaも人気です。彼らの位置づけとしては以下の通り整理できると思います。

POによる調達資金、特に会社が保持する約4億1,200万ドル(調達総額12億ドルのうち)は 、AIとエンタープライズ市場への拡大という積極的な推進力として投入される計画です。

IPO後に約680億ドルまで急騰した評価額は 、Figmaに対して完璧な事業遂行を求める絶大なプレッシャーですが、今後の株価の動向は、同社が愛されるデザインツールから包括的なクリエイティブプラットフォームへと進化できるかどうかになりそうです。

Lawrenceメモ

個人的には、AI時代の戦略の筋の良さ、Adobeに対抗しうるポジションを考慮すれば株購入も検討したいところです。しかし、日常ユースケースがFigmaではなくCanvaを使用していることもあり、まだいまいち決め手がないという状況です。

今回は以上です。では、また👋

Lawrence

この記事が役に立ったら、Xでシェアしていただけると嬉しいです。

進め方の違いや性能のズレが、ただの誤差ではなく、役割として共鳴しあうのが面白い。本来の力を抑えて伝える設計は、人と人との関係にも通じ、自分のサイズに合った表現の場所を選ぶことも生き方の設計なのですね。技術の話を追いながらも、ふと、その向こうにいる誰かの呼吸を感じていました。読み終えが終わったあと、言葉ではない静けさが、そっと余韻として残っていました。